السلفية المعاصرة.. قراءة الذهنية المشتركة في الإسلام والمسيحية

الأربعاء 22/أكتوبر/2014 - 09:58 م

طباعة

• اسم الكتاب - السلفية المعاصرة ... قراءة الذهنية المشتركة في الإسلام والمسيحية.

• الكاتب – محمد عبد الفتاح السروري

• الناشر - عن دار العين للنشر

• سنة النشر – 2014

محمد عبد الفتاح السروري

فى مجتمعٍ يُقدس مبدأ التلقى من علٍ، وبأن الأفضل دائماً هو ما كان

وبأن أسباب النصرة تكمن في العودةِ (إلى) وليس في التقدمِ (نحو) بين ثنايا ذهنيةٍ عامة تخاف من (السؤال) وتُبجل ( الإجابة ) ترتعب من الجدال وترتكن إلى الاستماع، نسقٌ يكره أشد ما يكره أدوات الاستفهام وبخاصةٍ .. لماذا ؟ بين كل ما سبق ... تدور موضوعات كتاب "السلفية المعاصرة.. قراءة الذهنية المشتركة في الإسلام"، حيث مواجهة عقليات اعتادت أن تتلقى في خُدرٍ كل ما يُلقى إليها.

ينظر الكتاب بعمق وبعيدا عن مجاملات الثقافة المحببة المشتركة بين المسيحية والإسلام، وبالتحديد بين الفكر السلفي الذي يجمع الإسلام السني والفكر التقليدي المسلم به من الآباء الذي تفتخر به الكنيسة الأرثوذكسية حيث لا تستخدم كلمة سلفية وتستخدم كلمة تسليم من الآباء القديسين – الذين هم بشكل أو باخر سلف صالح – ويقول الكاتب

أليسَ للشرقِ "كُنهاً واحداً" في التكوين .... إسلامياً كان أم مسيحياً ؟ إنَّ الخَطَّ العام الذى يجمع أفكار هذا الكتاب هو (النسق) نسق الفكر المُؤسِس للفعل ونسق المُصطلح المؤسِس للفقهِ ومحاولة نقد هذا النسق وإظهار عَواره موضوع الكتاب وغايته

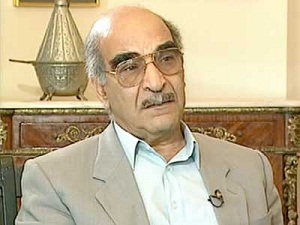

الدكتور محمد عابد الجابري

نطرح السؤال....

هل الحالة التى يحياها المُجتمع حالة سبب أم حالة نتيجة ؟ والعلاقة بين السببِ والنتيجة و محاولة سِبر أغوارها من أقدمِ الإشكاليات التى واجهت العقل البشرىّ منذ أمدٍ بعيد .

نتعاطف مع المرأةِ فى صِراعها المَريرِ مع مجتمعٍ نعلم جميعاً نظرته إليها ومدى العَنت الذى تُعانى منه خاصةً وإن كانت امرأة غير متسلحةٍ بعلمٍ أو عمل، وكم تعانى (هي) من تشريعاتٍ وقوانين وعادات وتقاليد أقل ما توصف به أنها قمعية .

نقف ضد الفتاوى الشعبية - إن جاز التعبير- و ضد سيكولوجية إرضاء الجماهير وهذا يعنى أننا نقف مع الواقع الشاخِص ضد المَوهُوم المُتَخَّيل ونقف مع الإنسانِ ضد الطُغيان، طُغيان الفقه وكَهنوت البشر.

نُؤكد في هذا المقام على أمرٍ هامٍ أننا نُحاور فِكراً لا فقهاً وحَسبُنا في ذلك أنهُ لا ينبغي أن يحول بيننا وبين الحقيقةِ حائِل.

ونعود ونؤكد أن الخصومةَ بيننا وبين أهلِ السلفِ ليس مَنبَعها كراهية من سلفِ بل كراهية فَرض ما كانوا عليهِ على مَن خَلف، لقد عاشَ السلف زمناً لم يكونوا فيهِ سلفاً بل كانوا مُعاصرين لزمانهم مُتفاعلين مع طرحِ واقعهم فأنتجوا فقهاً يتماشى مع عصرهم آنذاك، ولم يأتِ من بعدِ هؤلاء السلفِ خلف يَحمِلون لواءَ التجديدِ وكلَ من حاولَ ذلك وقف حراس الكهنوت له بالمرصاد .

ونؤكد أيضاً أنهُ ليس بيننا وبين السلفيةِ المسيحية أي نزعَة طائفية أو غُصَة دينية ولكن بيننا خُصومة في الفكرِ لا تختلف فى كُنهِها عن خصومِتنا لبعض فقهاء السلفية فى الفقه الإسلامىّ، مؤكدين على أن المُحصلة النهائية للناتج الثقافىّ العام لأى مجتمعٍ هى مجموع ما يَطرحُهُ عقلهُ الجمعىّ من أطروحاتٍ وما يستقبلهُ من آراءٍ وروئ،- فاذا كان المتشددون من سلفيي المسلمين يتعاملون مع المرأة ككائن ناقص عقل ودين ومصدر للغواية والرذيلة – والسلفيون في المسيحية يرون فيها اصل الخطيئة ويرفضون تقربها لصلاة الشكر اثناء الحيض، وهكذا تعرض الكتاب إلى الذهنية المشتركة في التعصب وخطاب الهتاف وفكر النقل وسيكولوجية ارضاء الجماهير والحنين الى التخلف والحنين إلى الخلافة والسلفية اللغوية التي احيت كلمات كانت قد اندثرت مثل اسماء بعض قيادات التنظيمات المركبة ابو فلان وام فلان واسماء القديسين القدامى، وأمام تنظيمات السلفية قدم الكاتب نموذج جماعة الأمة القبطية التي طالبت بإحياء اللغة القبطية وتطبيق شريعة الإنجيل واستخدمت العنف في خطف البابا يوساب الثاني عام 1954م.

واختتم الكتاب بعرضٍ موجزٍ لبعض الكِتابات التي تنتمى إلى المدارس السلفية سواء الإسلامية منها أو المسيحية من ذلك عرض لكتاب (المٌفترون) لفهمي هويدي، مِثالاً ونموذجاً لبعض الكتاباتِ التي تنتمى الى مدرسةِ وفكر السلفية الإسلامية، وما تطرحهُ من أطروحاتٍ اختلفُ معها الكاتب أشد الاختلافِ، مُفندًا ما تحاول ترسيخه من قيم ومفاهيم، وبالتوازي عرضَ لكتابِ (الحرية في الأسر) لقبطى المهجر عادل جندي، موضِحًا جوهر الخلاف مع ما تطرحهُ السلفية المسيحية من آراءٍ وأفكار نرى أنها تُرسخ لروح الخصومة والعداء والابتعاد عن الحيادية في التشخيص والرصد، وآثر أن يختم كتابه بعرضٍ غير مُخلٍ لواحدٍ من أهم المُنظرين المُعاصرين في الفكر العربي، وهو الدكتور محمد عابد الجابري وذلك من خلالِ سِفره الضخم (نقد العقل العربي) هذا الكتاب الذى يُعَد وبحق واحداً من أهم ما كُتبَ حول العقل الجمعي العربي وحولَ طبيعة كُنهِ وتكوين الأُسسِ التي تأسَسَ عليها.