مفكر سوري: التعليم الديني الحالى "عائق" أمام الحداثة والتقدم

السبت 18/نوفمبر/2017 - 01:15 م

طباعة

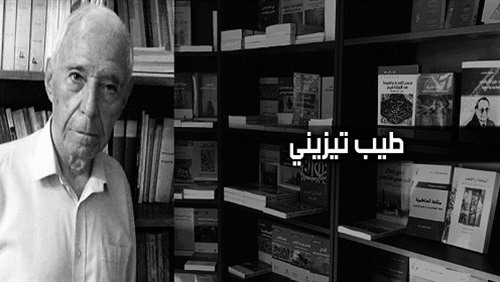

اكد الدكتور طيب تيزيني المفكر السوري على أن هناك ضرورة ملحة في العالم العربي لإنتاج حالة نهضوية في حقل الثقافة تُعيد النظر العمومي في الثقافة، والأدوات الثقافية التي تُستخدم فيها، أن مؤسسات التعليم الديني القائمة هي نتيجةُ واقع، وليست حصيلة عدَمٍ، وأن تغيير الواقع، كلياً أو جزئياً، سينعكسُ بالضرورة على القراءات الحاصلة للنص، ومن ثم سينعكس على التعليم الديني. مسألة تجديد التعليم الديني، والذي يبدو من خلاله طيب تيزيني وفياً لمنهجه الجدلي في النظرة للأمور، وتحليل القضايا

وشدد فى حوار له على موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث على أن الظلامية التي نعيشها، الآن، هي ظلامية متأتية من مؤسسات ومجموعات اجتماعية، تستغني بالنص عن غيره استغناء تاماً، مبرزاً ضرورة الاتجاه نحو إنتاج قُراء وأناس مثقفين وغير مثقفين، يَتَملَّكون النص ولا يملكهم.

تيزيني المولود فى سورية عام (1934م)، وتلقى تعليمه الأولي بها قبل أن يرحل إلى خارجها، حيث حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من ألمانيا سنة (1967م) عُرف بأطروحته القومية الماركسية، التي كانت «إنجيل» كثير من الشباب الثوري في مختلف أقطار العالم العربي في الحقبة الماضية، والتي تبدو أنها بحاجة إلى مراجعة بعد التحولات الجذرية التي عاشها العالم، وكما عبر عن ذلك، هو نفسه، أثناء زيارته الأخيرة إلى المغرب وهو من الذين بصموا الحياة الثقافية العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، وصاحب أطروحة تقدمية في الفكر العربي المعاصر، لا يمكن تجاوزها، والقفز عنها ويعد كتاباه (من التراث إلى الثورة) و(مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط) من أهم علامات هذه الأطروحة.

وفيما يلي نص الحوار:

- يعاني العالم العربي من موجة من التطرف والغلو الديني، ما مسؤولية التعليم الديني في هذا الباب باعتباره تعليماً قائماً على النص أولاً، والنص أخيراً؟

مسؤولية كبيرة تلك التي يتحملها المؤمنون، الذين فهِموا النصوص بطرائق قادتهم إلى ما وصلوا إليه من عنف. يعني أن مشكلتنا في هذا السياق، ليست في النص، وإنما في قارئ النص.

إن النص الشرعي نص مفتوح وموجه للجميع، والإشكالية تبدأ في: كيف يقرأ المرء هذا النص؟. والجواب يتمثل في ثلاثة شروط: أولاً: في البنية المعرفية للقارئ؛ وثانياً: في المصالح الخبيئة في حياته، وفي شخصه؛ وثالثاً: في موقع القوة الذي يتمترس فيه. ومن ثم تكون جل القراءات متحركة بين هذه الشروط الثلاثة، وربما هناك أيضاً شروط أخرى تُملي نفسها بشكل خفي، ولكن هنا ملاحظة مهمة، العامل المعرفي لا يعني فقط منهج القراءة، بل يتجاوزه إلى القارئ نفسه، وكيف يستخدم المسألة المعرفية؟ وكيف يُظهر المسألة المصلحية؟ وكيف يخفيها؟ إضافة إلى موقع أو شرط القوة الذي يمتلكه القارئ.

الإشكالية تكمن - إذاً - في طريقة الأفضل للإفادة من النص. وهنا نؤكد على شخصية القارئ، من هو؟ ومن أي عصر؟ وما الأدوات المعرفية المتاحة في عصره؟ ولذلك أنا لا أحمل النص المسؤولية فيما وصلنا إليه من عنف وتطرف، وإنما المسؤولية تقع على كاهل القارئ. وتجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أنه ليس كل قارئ قادر على أن يفتح أبواب هذا النص من موقع أو آخر، حتى لو كان مثقفاً، أو قارئاً بصورة ما، وتتوقف هذه القدرة على بنية المجتمع الكُلِّية، وهل تتيح له أن يتجه هذا الاتجاه أو ذاك؟، بمعنى آخر: الميول العامة الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، وغيرها التي تهيمن على المجتمع تظهر أيضاً في قراءة النص، فالظلامية التي نعيشها الآن، هي ظلامية متأتية من مؤسسات ومجموعات اجتماعية ترى أن النص يحقق لها كل احتياجاتها بصورة أو أخرى، وبالتالي لا بد من عملية تنوير واسعة النطاق، وذلك من خلال أولاً: ضبط النص تاريخياً، ومعرفياً، وبنيوياً؛ وثانياً: وتمليكه للقارئ. إذاً نتجه -هنا - للتأكيد على إنتاج قراء، وأناس مثقفين وغير مثقفين يكونون أسياد النص، وليسوا مجرد تابعين له، أي: هم الذين يفهمون النص، ولا يكتفون بالتلقي السلبي له، حيث يملى عليهم إملاءً.

- من خلال هذا الجواب، يبدو أن الأزمة في الأساس أزمة قراءة النص، وليست أزمة تنظيم (تعليم حديث عصري)، فهل يمكن إصلاح جانب من هذا التعليم بوضعه محايداً عن أنواع التعليم الأخرى؟

ليس هناك محايدة تامة، الإنسان الذي يعيش في مجتمع ما، ويحيط به نص ما، ليس محايداً تجاه النص، والنص نفسه ليس محايداً، إنه يأتي ضمن ظروف معينة، فهو - أي: النص - يملي نفسه على القارئ ضمن البنية المجتمعية الثقافية، سلباً وإيجاباً، حيث إن القارئ نفسه يُحاصر، هذا يعني ضرورة إنتاج مرجعيات جديدة في العمل العلمي، ودراسة النص، واكتشاف كيف يُوظَّفُ في خدمة مرحلة مجتمعية ما.

- بهذا المعنى، هل يشكل التعليم الديني بالصورة التي عليها اليوم، وخاصة التعليم العتيق أو التقليدي عائقاً أمام الحداثة والتقدم، وفي الجوهر السؤال عن استثمار النص في هذا النوع من التعليم؟

فعلاً التعليم الديني، بالصورة التي عليها، يشكل مثل هذا العائق، بل، أحياناً، يكون هو العائق الحاسم؛ لأن تقديم النص بطريقة أو بأخرى - كما أشرت إلى ذلك سابقاً - يظهر هذا الأمر؛ ولذلك حينما يُسلم النص لمجموعة من الناس الظلاميين، المتحزبين للظلامية - بالمعنى السياسي، أو الثقافي العمومي - سيقرؤون النص كما يريدون، ويفرضونه على غيرهم، الشيء الذي يعكس حاجتنا إلى إنتاج حالة نهضوية في حقل الثقافة، تُعيد النظر العمومي، وتدققه في الثقافة، والأدوات الثقافية التي تُستخدم في فهم النص واستثماره، بتعبير آخر إن هذه المؤسسات (التعليم الديني العتيق) هي نتيجةُ واقع، وليست حصيلة عدَمٍ، وتغيير هذا الواقع تغييراً كلياً أو جزئياً سينعكس لا محالة على القراءات، قراءات هؤلاء، الذين لم يأتوا من السماء، القراء هم أناسٌ أتَوا من مجتمع معين، كيف دَرَسُوا؟ كيف قُدِّموا؟ كيف عاشوا حاجاتهم؟ مشكلاتهم؟ يعني هذا المركب من القضايا ينعكس على كيفية استخدام النص، وكيفية تأثيره في الفعل الاجتماعي.

- هل في نظركم يتم تدريس الدين الإسلامي من وجهة نظر إيمانية، أم من وجهة نظر معرفية، أم من منطلق يوازن بينهما؟.

في الغالب حدث، ويحدث هذا الأمر، من مواقع منهجية إيمانية - تسليمية، فلذلك ما هو موجود يُقدَّمُ للطلبة وللتلامذة بصيغ ميكانيكية، غير حائزة على القدرة على الاجتهاد في النص، وإعمال الفكر فيه، واكتشاف ما قد يتضمنه، من هنا إن النهوض بالعمل الديني والفكر الديني يشترط ثلاثة أمور: أولاً: النهوض بالمناهج المستخدمة في مؤسسات التعليم الديني؛ وثانياً: النهوض بمن يستخدمها، أي: القارئ؛ وثالثاً: استبعاد السلطة السياسية، التي تعمل أحياناً على التدخل في النص لصالحها، ولذلك فهذه العوامل الثلاثة هي التي تُنتج قراءة ما، هذا ما نحتاجه نحن في العالم العربي.