جناية جماعات الإسلام السياسي على الدين والدنيا في مجلة " الفيصل"

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:15 ص

طباعة

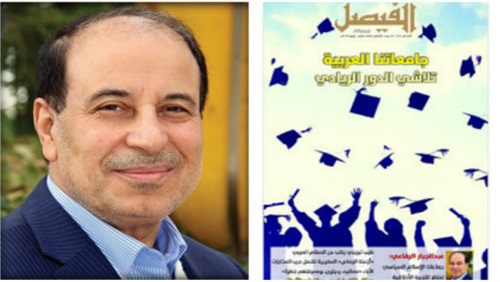

نشر العدد الجديد من مجلة الفيصل السعودية حوار مع المفكر العراقي" عبدالجبار الرفاعي ". والرفاعي من مواليد ذي قار بالعراق، سنة 1954م، وهو حاصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية، وأصدر مجلة «قضايا إسلامية معاصرة» سنة 1997م، ويرأس تحريرها منذ ذلك الحين، كما أنه يدير مركز دراسات فلسفة الدين في بغداد. ومن مؤلفاته :محاضرات في أصول الفقه (مجلدان)، 2000م. مبادئ الفلسفة الإسلامية (مجلدان)، 2001م. جدل التراث والعصر، 2001م. نحن والغرب: جدل الصراع والتعايش، 2002م. مقدمة في السؤال اللاهوتي الجديد، 2005م. تحديث الدرس الكلامي والفلسفي في الحوزة العلمية، 2010م. إنقاذ النزعة الإنسانية في الدين، 2012م. الدين والظمأ الأنطولوجي، 2015م. الدين والاغتراب الميتافيزيقي، 2018م. واجري الحوار الاكاديمي الاردني موسي برهومة ويرى الرفاعي أنّ أيديولوجيا جماعات الإسلام السياسي أقحمت الدين في مواجهة شاملة مع الدولة، والمجتمع، والعلوم والمعارف، والفنون والآداب. وهو ما تمثّله المساعي الحثيثةُ المتواصلة للجماعات الإسلامية، وجهودُها المضنية في محاولاتِ بناءِ دولة دينية، وتأسيسِ علوم ومعارف وفنون وآداب دينية، وهو ما تبلور في لافتات: البنوك الإسلامية، وأسلمة المعرفة، وأسلمة الفن، وأسلمة الأدب.

وحول استخدامه لمصطلحَ «البروتستانتية الإسلامية» قال الرفاعي أظن أنّ أولَ من تداول مصطلح «البروتستانتية الإسلامية» في أدبيات الإسلام الحديث هو علي شريعتي، الذي كان يسعى لبناء رؤية دنيوية للدين، اصطلح عليها (البروتستانتية الإسلامية)، محاكيًا البروتستانتية المسيحية، من خلال تحويل كلّ ما هو دنيوي إلى ديني، وكلّ ما هو ديني إلى دنيوي. يقول شريعتي: «منطلق مهمّة المستنير ومسؤوليته في إحياء وخلاص مجتمعه تتمثّل في تأسيس بروتستانتية إسلامية». البروتستانتية هي (حركة الإصلاح الديني في الكاثوليكية)، التي قادها مارتن لوثر (1483 – 1546م). (البروتستانتية الإسلامية) هي (حركة أدلجة الدين والتراث في الإسلام الحديث والمعاصر)، التي يمكن أن نؤرّخ لها بولادة الإخوان المسلمين. البروتستانتية المسيحية والإسلامية كلتاهما تشتركان في إنهاكِ الدين، وإفقارِه ميتافيزيقيًّا، وخفضِ طاقته الروحية، وإهمالِ قيمه المعنوية والأخلاقية، والتشديدِ على مضمونه الدنيوي الأرضي، لكن البروتستانتية الإسلامية مختلفةٌ عن المسيحية، فالبروتستانتية المسيحية حرّرت الدولةَ من الدين، والبروتستانتية الإسلامية أفشلت الدولةَ بالدين، وأفشلت الدينَ بالدولة.

ما تنشده البروتستانتيةُ في المسيحية هو التشديدُ على الدنيا، كذلك تنشد جماعاتُ الإسلام السياسي في بروتستانتيتها الدنيا أيضًا، لكن في المسيحية أنجزت البروتستانتيةُ تحريرَ الدنيا والمعارف والعلوم من سطوة الكنيسة، وأطاحتْ بالبابوية والكهنوت بوصفهما المؤسسةَ المسؤولة عن التفسير الرسمي للدين. إلّا أنّ ما أفضت إليه الجماعاتُ الإسلامية التي تمثّل أدبياتُها البروتستانتيةَ الإسلامية هو توسيعُ حدود الدين، وتمديدُها لتستوعب الدنيا بتمامها، فقد أزاحت هذه البروتستانتيةُ الدينَ خارج مجاله، واغتصبت به كلَّ ما هو دنيوي، كما عملت على ترحيل الدين من حقله الطبيعي ووظيفته الأنطولوجية العميقة في إشباعِ الحاجة للمقدّس، وتحويلِه إلى أيديولوجيا، تغدو هذه الأيديولوجيا وقودًا لعجلة السلطة، وإقحامه في مواجهة شاملة مع: الدولة، والمجتمع، والعلوم والمعارف، والفنون والآداب. وهو ما تمثّله المساعي الحثيثةُ المتواصلة للجماعات الإسلامية، وجهودها المضنية في محاولاتِ بناءِ دولة دينية، وتأسيسِ علوم ومعارف وفنون وآداب دينية. وهو ما تبلور في لافتات: البنوك الإسلامية، وأسلمة المعرفة، وأسلمة الفن، وأسلمة الأدب. وكأن أسلمةَ المعرفة وغيرها تمثِّل عمليةَ تعويضٍ نفسي للمسلِم في العالم المعاصر، الذي لم يسهم في مكتشفاته واختراعاته ومكاسبه العلمية والمعرفية، فيتوهّم بذلك أنّه ممن أنجزوا العلمَ الحديث، وأسهموا في إنتاج المعارف والتكنولوجيا اليوم.

وحول جناية جماعات الإسلام السياسي على الدين والدنيا في آنٍ واحد قال الرفاعي

ان الدينُ بمعناه الروحي والأخلاقي والجمالي مشروعٌ ينشد تكريسَ إنسانية الإنسان، ولا يمكن له تحقيقُ ذلك من دون الإعلاء من الكرامة البشرية وحمايتها. الدين يرى الكرامةَ بوصفها أحدَ مكونات الهوية الوجودية للكائن البشري، أي أنّ الكرامةَ قيمةٌ أنطولوجية أصيلة، لا إنسانيةَ للإنسان من دونها. تفتقر الأدبياتُ التي يتربى عليها شبابُ جماعات الإسلام السياسي للتربية الروحية والأخلاقية والجمالية؛ لأنها تنشغل بالتفكير والعمل للاستيلاء على السلطة السياسية. لذلك نجد معظمَ الشباب المنخرطين في جماعات الإسلام السياسي، أرواحَهم منطفئة، لم يُضِئْها الإيمان، وأفئدتَهم جائعة لم تُشبع بالمعنى، وقلوبَهم ظامئة لم ترتوِ بحب الله والإنسان والعالم، وسلوكَهم لا يخلو من مفارقات وازدواجية، تنتهك الأخلاقَ في السر، وإن كانت تتظاهر بها في العلن، ذلك أنهم يفتقرون لمثال بشري روحي أخلاقي مجسّد في محيطهم، سلوكُه مرآة للخُلق النبيل، وروحُه تفيض بالإيمان، وتضيء قلبَه سُبلُ الأسفار إلى الحق. لا نعثر في هذه الجماعات على نموذج حياتُه مشبعةٌ بالمعنى، يمتلك كيمياءَ روحية، تمنح هؤلاء الشباب القدرةَ على استعادة هويتهم الشخصية المفتقدة، وتشبع حاجتَهم للاختلاف والتميز، وتسهم في تعزيز قدرتهم على إثراء حياتهم أنطولوجيًّا، وتساعدهم على أن تكون حياتُهم أجمل، في عالم يتشيّأ فيه كلُّ شيء، ويتنمّط فيه كلُّ شيء، ويكاد يتشابه فيه كلُّ شيء، ويتكرّر فيه كلُّ شيء مكانيًّا وزمانيًّا وحول ادبيات هذه الجماعات قال الرفاعي أدبيات جماعات الإسلام السياسي تفتقر إلى ما يقودهم للسماء، ولا تكفّ عن وضعهم في مواجهة كلِّ الناس، وزجّهم للخوض في صراعات السلطة والهيمنة والمال في المجتمع. وبدلًا من أن يكون النصُّ الديني في أدبياتهم: منتِجًا للإيمان، ومنبعًا لتكريس الحياة الروحية، ومنهلًا لإثراء الحياة الأخلاقية، يجري توظيفُه كغطاء للهيمنة على السلطة والقوة والمال.

وعادة ما تتلفع هذه الأدبياتُ بغطاء، يُصاغ عبر شعارات استنهاض واستغاثة، تثير المشاعر، وتوقد العواطف، وتحرّض على الانخراط في حروب باسم الله، ومواجهة العالم كلّه، بذريعة الغيرة على الله! من دون أن يعلموا أنّ الشفقةَ على الإنسان، والرحمةَ بخلق الله هي المضمون العميق للغيرة على الله. واضاف قائلا انا لتديّنُ المفرغُ من المعنوية أنهك أرواحَنا، واستنزف قلوبَنا. أتمنى أن يتخلّص دعاةُ الأديان والمبشّرون من الولع برسم صورة مفزعة لله؛ كي يحرروا حياتَنا من الغرق في القنوط والقلق والخوف، وكأننا في معركة مزمنة مع الله. وأن ينشغلوا في التبشير بالمهمة العميقة للأديان، التي تتلخص في: خلع معنى على حياتنا، وعلى كلّ ما لا معنى له في عالمنا، وتشييد مرتكزات الأمل، وإيقاظ منابع التفاؤل، ومنح أحلامنا صورها الأجمل، وإذابة المرارات، وإطفاء حرائق الروح، وتسكين مواجع القلب.

وليست المهمةُ الأصيلة للأديان رسمَ صورة مرعبة لرب العالَمِينَ، وتحويلَ صورة العالَمين -الدنيا والآخرة- إلى سجون أبدية، ووضعَ الكائن البشري في قلق متواصل، وزرعَ الخوف في قلب الإنسان، مما سيفضي إليه مصيره، في القبر وعذابه، وجحيم العالم الآخر.

الإنسان الخائف يتمزق، ويصاب بالشلل، ويعجز عن مقاومة أيّة قوة تسعى لاستعباده. ففي كلّ مجتمع خائف ينبت ويتوالد الاستبدادُ على الدوام. الخوفُ منبعُ الاستبداد، هناك علاقةٌ جدلية مزمنة بين الخوف والاستبداد. حيثما يوجد الخوفُ يولد الاستبداد، حيثما يوجد الاستبدادُ يولد الخوف. حين تختنق الحياةُ بالخوف، ينسحق الكائنُ البشري، ويمسي مستعدًّا للرضوخ والانصياع لأيّ شخص يمتلك أداةَ سطوة وعنف.

الشخص الخائف لا يمتلك القدرةَ على إبداء أيّ رأي لا يتطابق مع ما يفرضه خطابُ العنف، بل لا يستطيع الذهنُ الخائف أن يفكر بما هو خارج ما تفرضه أداةُ العنف. المحيط المشبع بمختلف أنماط العنف الجسدي والرمزي ينتج شخصيةً مستلَبة. المجتمع الذي يسكنه الخوفُ يسكنه الاستبداد.

وقال الرفاعي إنّ الدينَ في مفهومي حاجةٌ وجوديةٌ لكينونة الإنسان بوصفه إنسانًا، ولا يصنع الإنسانُ حاجتَه للدين، بل يصنعُ أنماطَ تديُّنهِ وتعبيراتِه وتمثُّلاتِه المتنوعة والمختلفة للدين، على وفق اختلاف أحوال البشر وبيئاتهم وثقافاتهم. ولا تختفي هذه الحاجةُ العميقةُ مع تطور الوعي البشري، وما ينجزه الإنسانُ من مكاسب كبيرة في المعارف والعلوم والتكنولوجيا، حتى لو غاب أكثرُ أشكال تعبيراتها في المجتمعات الحديثة فإنها لا تغيب كلّيًّا، بل تعلن عن حضورها أحيانًا على شكل ظواهر لا عقلانية وممارسات غرائبية تنبعث بصورة لا واعية في معتقدات بعض الناس وسلوكهم، ويمكننا أن نعثر على محاولات تعويضٍ عن الدين بخرافات وشعوذات هذيانية يعتنقها أفرادٌ في مجتمع متحضر.

حاجتُه للدين يفرضها وجودُه من حيث هو كائنٌ بشري ينماز عن غيره من الكائنات في الأرض بهذه الحاجة؛ لأنّ الحيوانات مثلًا تشترك مع الإنسان في عدد من حاجاته المادية وغير المادية، لكن الهويةَ الوجوديةَ للإنسان هي التي تنفرد بالحاجة الأنطولوجية الملازمة لكينونتها، وهي الحاجة إلى الدين.

هذا هو منشأ الحاجة إلى الدين، أما المناشئ الأخرى، التي تحدّث عنها علماءُ ومفكرون كبار، كالخوف والجهل والفقر… وغيرها، فهي لا توجِد أصلَ الحاجة للدين، بل يظهر أثرُها بوضوح في بناء المعرفة الدينية، وتؤثر تأثيرًا كبيرًا في تشكيل أنماط التدين.

وتظل الفلسفةُ تتفاعل مع الدين وتتغذّى من مائدته في كل العصور؛ لأن الأسئلةَ الميتافيزيقية الكبرى في الفلسفة هي أسئلة تتوالد من رحمِ الدين، والبحثِ عن عالمٍ وراء هذا العالم، وحياةٍ وراء هذه الحياة، وروحٍ كلية تتفوق على كلّ الأرواح، وحقيقةٍ أزلية، تظل كلُّ حقيقة نسبيةً بالقياس إليها.

وحول استدعاء الصوفية قال أنا ناقدٌ لتراث المتصوّفة كما أنقد غيرَه من حقول التراث، وقد أعلنتُ موقفي بصراحة أكثر من مرة في سلوك المتصوّفة، وشرحتُ رأيي في قيمةِ آثارِهم، وشدّدتُ على أنها تعبّرُ عن اجتهادات بشرية وليست نصوصًا مقدّسة، لكن يمكننا الإفادةُ مما هو حيّ ويتطلبه زمانُنا منها.

وأشير هنا بإيجاز إلى أنني ضدّ كلّ أشكال توثين المعتقدات، والأفكار، والأشخاص مهما كانوا، سواء فعلَ ذلك التوثينَ المتصوّفةُ أو غيرُهم، فأيةُ فكرة تستمدُّ قيمتَها من تعبيرها عن الحقيقة، وأيةُ شخصية تستمدُّ مكانتَها من تمسّكِها بالحق وانحيازِها للإنسان ودفاعِها عن كرامته وحقوقه وحرياته. إن المتصوّفةَ بشرٌ تورّطَ أكثرُهم في توثين شيوخهم وأقطابهم، وتمادى «المريدُ» منهم في سجن نفسه بعبوديةٍ طوعيةٍ لشيخه، وتعالت تعاليمُ الشيخ في وجدانهم فصارت مقدَّسةً يرضخُ لها الأتباعُ حدّ الاستعباد، بنحو تكبّلهم وتشلّ حركتَهم.

كما أنّ تراثَ المتصوّفة لا يمكن استئنافُه كما هو في عالمنا اليوم؛ لأنه كأيّ تراث آخر ينتمي للأفق التاريخي الذي وُلد فيه، وهو مرآةٌ للعصر الذي تكوّن فيه، إذ ترتسمُ في هذا التراث ملامحُ ذلك العصر ومختلفُ ملابساته. وهو تراثٌ يتضمن كثيرًا من المقولات المناهضة للعقل، والمفاهيم التي تعطّلُ إرادةَ الإنسان وتشلّ فاعليتَه، وتسلبه الحريةَ في العودة إلى عقله واستعمال تفكيره النقدي. وإنّ بعضَ أنماط التربية الروحية التي يعتمدها التصوّفُ العملي تُسرِفُ في ترويضِ الجسد وتتنكرُ للطبيعة البشرية، باعتمادِ أشكالٍ من الارتياض يكون الجسدُ فيها ضحيةَ الجوعِ والسهرِ والبكاءِ والعزلةِ والصمتِ؛ لأنّ هذه الأساليب من أهمّ أركان تربية السالك لديهم. ومثلُ هذا الارتياض العنيف غالبًا ما يفرضُ على المتصوّف الانسحابَ من المجتمع والانطواءَ على الذات، وقد يفضي أيضًا إلى أمراض نفسية وأخلاقية. وحول الكتابات المتصوّفة قال الرفاعي تنفرد كتابات المتصوفة بأنها فتحت آفاقًا للتأويل تتخطى الفهمَ الحرفي المغلق للنصوص الدينية. بعد أن تغلّبت على القوالب الصارمة للمنطق الأرسطي، فكانت تفكر بحرية لا تسمح بها قواعدُ هذا المنطق ومقولاتُه ومحاججاتُه وأدواتُه؛ لذلك نجد نظريةَ المعرفة في التصوُّف الفلسفي تبتني على القول بنسبية المعرفة، وتقدّم فهمًا مختلفًا للتنوع والتعددية في الأديان، بوصفها تجلياتٍ مختلفةً للحقيقة الدينية وصورًا متنوعةً لوجوهها، وأساليبَ مختلفة للتعبير عنها. وعلى أساس مفهوم المعرفة الدينية هذا، خلص المتصوفةُ للقول بتنوع طرق الوصول إلى الله، وهذا هو معنى الاعتراف بحق الاختلاف والتعددية الدينية. لذلك لم يحتكروا النجاةَ ولم يختصّ الخلاصُ في رأيهم بديانة أو فرقة أو مذهب أو طائفة أو جماعة، وهذا ما نراه في آثارهم؛ إذ لا نقرأ في مدونةِ التصوّف الفلسفي مواقف وكلمات تنصّ على تكفير المختلف في العقيدة أو فتاوى تسوّغ قتله.وتؤشر نظريةُ المعرفة في التصوف الفلسفي بما يؤكد أنّ للدين حقيقتَه الخاصة، ويقترب ذلك مما ذهبتْ إليه الهِرْمِنيوطيقا الفلسفية، فلم تعد «الحقيقة» فيها مختزَلةً في الحقيقة العلمية فقط، كما يشرح ذلك غادامير، بل إنها ترى للدين حقيقتَه الخاصّة به، أو هو تجربةٌ للحقيقة، وهكذا للفن حقيقتُه الخاصّة به، أو هو تجربةٌ للحقيقة، وللعلم حقيقتُه الخاصّة به. في ضوء ذلك تعود للحقيقة الدينية راهنيتُها، بعد أن أصبحت الهِرْمِنيوطيقا أفقًا جديدًا لتفسير الدين، بوصف الحقيقة تتجلى في كلٍّ من العلم والفن والدين، في كلّ واحد منها، على شاكلته. لذلك لم يعُدْ حضورُ الدين طارئًا في الحياة، أو يمثّل مرحلةً يعبرها الإنسانُ لحظة ينتقل إلى عصر العلم، بل يظلّ الدينُ تجربةً للحقيقة ما دام هناك إنسانٌ في هذا العالم.

أمَّا علم الكلام، فلمَّا كان منطقُ التفكير فيه يبتني على المنطق الأرسطي، لذلك ترفض نظريةُ المعرفة في علم الكلام القولَ بنسبية المعرفة، ولا ترى إلا وجهًا واحدًا للحقيقة الدينية ينحصر الوصولُ إليه بطريق خاص، وهذا الطريق هو ما ترسم إطارَه مقولاتُ المتكلم واجتهاداتُه في بناء هيكل معتقدات فرقته، التي هي فقط «الفرقة الناجية» دون سواها. لذلك أسرفَ متكلِّمو الفِرَقِ في الإسلام بتكفيرِ من لا يعتقدُ معتقدَهم، ولم تتخلصْ أيةُ فرقةٍ من تورُّط بعضِ متكلِّميها في تكفير المختلف، وإن كان ينتمي للفِرْقةِ ذاتها، إن اجتهدَ فتخطى الحدودَ المرسومةَ للاعتقاد، حتى المعتزلة، الذين اشتهروا بأنهم ممثلو العقلانية في الإسلام، تورّطَ بعضُ متكلميهم بالتكفير. يقول أبو حيان التوحيدي في كتابه «البصائر والذخائر»: «إن الجُبائيين المعتزليين، أبا علي (محمد بن عبدالوهاب الجُبائي)، أستاذ الإمام الأشعري، وابنه أبا هاشم، (عبد السلام) لم يكن أحدُهما يتورع عن قذف الآخر بالكفر. كما أنّ أختَ أبي هاشم، لم تكن، هي الأخرى، تتورّعُ عن إلصاق نفس التهمة بأخيها وأبيها معًا».

ولقد وجدتُ بعضَ آثارِ التصوّف الفلسفي تغتني بما هو شحيحٌ في آثار علم الكلام والفقه. فلم أجد الصلةَ بالله في هذه الآثار تبتني على الخوف؛ لأن التصوّفَ الفلسفي أعادَ بناءَ الصلة بالله فجعلها تتكلمُ لغةَ المحبة وتبتهجُ بالوصال مع معشوق جميل. وفاضتْ مدوَّنتُه بمعاني الرحمة والمحبة والشفقة والرفق والرأفة والعطف والتضامن مع البؤساء والمنكوبين، ويُعلي بعضُ المتصوّفةِ من هذه المعاني بالشكل الذي تصبح فيه مقصدًا محوريًّا للدين برأيهم. مضافًا إلى أنّ أعلامًا للتصوّف الفلسفي لا يرفضون العقل، بل يعتمدونه ويتمسّكون ببراهينه في بناءِ نظامهم المعرفي ورسمِ رؤيتهم للعالَم. وهذا ما نجده في أعمال محيي الدين بن عربي، وبعض العرفاء الذين يبتكرون طريقتَهم العقلية في الاستدلالِ على مقولاتهم ونقضِ حجج خصومهم.

كما يسودُ آثار بعضِ أعلامِ التصوّفِ كجلال الدين الرومي تبجيلٌ للعشق الإلهي، ونظرةٌ متفائلةٌ للحياة، واحتفاءٌ بالفن، وكشفٌ عن تجليات جمال الوجود، ودعوةٌ للفرح، وجعلُ المحبة مادةَ الدين، بحيث صار تطهيرُ القلب من الحقد مفتاحًا لطهارة الإنسان، كما ينصّ على ذلك جلالُ الدين الرومي بقوله: «توضَّأْ بالمحبة قبل الماء، فإنّ الصلاةَ بقلب حاقد لا تجوز». وتمكّن بعضُهم من صياغة سلسلة مفاهيم تعمل على تحريرِ الإنسان من اغترابه الوجوديّ، وإرشادِه لتعاليم تحثّه على التصالح مع العالَم الذي يعيش فيه.

ونعثر في آثارهم على فهمٍ للدين وتفسيرٍ لنصوصه يذهب للتعامل مع الآخر المختلف بوصفه إنسانًا بغضّ النظر عن معتقده. لذلك تخلو أكثرُ آثار المتصوّفة من الأحكام السلبية حيال المختلف في الدين التي نجدها في آثارٍ أخرى، ولا نجد لدى أعلامهم مفاهيمَ تغرسُ كراهيةَ الأديان الأخرى، وتحظر التعاملَ مع أتباعها، وترسّخ النفورَ منهم. وبعضُ أعلامهم ينفردون في مقولات تكسر احتكارَ الرحمة الإلهية وتوسّع دائرةَ الخلاص، وتصوغ فهمًا للنجاة في الآخرة لا يجعلها حقًّا حصريًّا لمن يعتنق معتقدًا خاصًّا.