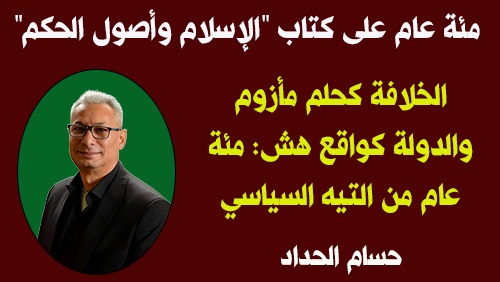

الخلافة كحلم مأزوم والدولة كواقع هش: مئة عام من التيه السياسي

الخميس 15/مايو/2025 - 02:21 ص

طباعة

حسام الحداد

حسام الحداد

قبل مئة عام، أحدث علي عبد الرازق زلزالًا فكريًا بكتابه الإسلام وأصول الحكم، حين تحدّى التصور السائد بأن الخلافة أصل من أصول الدين. لم ينكر عبد الرازق الدين، بل حرّر السياسة منه، معتبرًا أن الإسلام دين أخلاق وعبادة، لا منظومة حكم. كانت هذه الرؤية خروجًا على الإجماع التقليدي، فأُدين من قبل الأزهر، وحوكم فكريًا. لكن الطرح، رغم القمع، لم يمت، بل صار مرجعية كامنة لكثير من التحولات اللاحقة في بنية الدولة الوطنية الحديثة بالمنطقة العربية والإسلامية، حتى إن لم يُذكر اسمه.

ومع ذلك، ورغم انهيار الخلافة العثمانية، ظل حلم الخلافة حيًا – وإنْ في صور أيديولوجية متحوّلة. الإسلاميون، منذ حسن البنا إلى جماعات ما بعد الصحوة، لم يتخلّوا عن مركزية هذا الحلم، حتى لو أعادوا صياغته بلغة "التمكين" أو "الأمة الواحدة". فالخلافة، بالنسبة لهم، ليست مجرد نظام سياسي بل رمز ديني وسيكولوجي جامع، يوظَّف كأداة لإثبات "تفوّق النموذج الإسلامي" وتجاوز ما يرونه تفتيتًا استعماريًا عبر الدول القطرية. وهكذا، لم يطوّروا قراءة جديدة لطرح عبد الرازق، بل استمروا في نفيه دون دراسته.

من المفارقات أن الإسلاميين المعاصرين، خصوصًا في تياراتهم الحركية والدعوية، لا يزالون يردّون على عبد الرازق بنفس المنظور الذي ساد قبل مئة عام: اتهامات بـ"العلمانية"، و"نقض الإجماع"، و"فصل الدين عن الدولة". لم يخرج أغلبهم عن هذا الإطار الدفاعي العقائدي، ولم يقدّموا قراءة تأصيلية حديثة تتعامل مع تغير الواقع، وتناقش أطروحته ضمن سياقها الفلسفي والسياسي لا الاتهامي فقط. والأسوأ أن كثيرًا من قياداتهم الجدد يجهلون نصوص عبد الرازق أصلًا، ويتعاملون مع اسمه بوصفه "عدوًا افتراضيًا" لا مفكرًا جديرًا بالقراءة.

في المقابل، الدولة الوطنية نفسها التي كانت – في نظر عبد الرازق – البديل العقلاني عن الخلافة، تعيش مأزقًا مزمنًا. فهذه الدولة، رغم شعاراتها المدنية، لم تنجح غالبًا في بناء عقد اجتماعي تعددي، ولا في تحقيق عدالة سياسية أو تنمية مستدامة. بل كثيرًا ما تحوّلت إلى دولة أمنية أو ريعية، ما جعل قطاعات من الشعوب تنفر منها، وتبحث عن "خلاص بديل"، فتعود إلى الأوهام المؤسسة، ومنها حلم "الخلافة". وهكذا تتغذّى التيارات الإسلامية من فشل الدولة، كما تتغذّى الدولة من تهديد الإسلاميين لتبرير القمع.

نحن إذًا أمام مأزق مزدوج: حلم الخلافة الذي فقد واقعيته، لكنه لم يفقد حضوره العاطفي، ودولة وطنية فقدت مشروعها، لكنها لا تزال تملك السلاح والحدود. وفي هذا الفراغ، يظل فكر عبد الرازق مهمًا، لا لأنه قدّم "حلًا نهائيًا"، بل لأنه دشّن مسارًا نقديًا يسمح بتفكيك المقدسات السياسية، سواء كانت مبرّرة بالدين أو بالقومية. المطلوب اليوم ليس فقط نقد الحلم الإسلاموي، بل أيضًا نقد الدولة الوطنية المأزومة، والتفكير في نموذج ثالث: دولة مدنية ديمقراطية تحترم الدين دون أن تحتكره، وتستمد شرعيتها من الناس لا من الغيب أو الشعارات.

الإسلام السياسي بين وهم التمكين وواقع الفشل

خاضت تيارات الإسلام السياسي منذ بدايات القرن الحادي والعشرين تجارب مباشرة في الحكم، بدءًا من وصول "حركة النهضة" في تونس إلى السلطة بعد الثورة، مرورًا بصعود الإخوان المسلمين في مصر عقب 2011، وانتهاءً بتجارب الإسلاميين في السودان والمغرب. لكن هذه التجارب انتهت غالبًا إلى تراجعات كبيرة، سواء عبر الإقصاء أو الفشل الذاتي أو الانقسامات الداخلية. لم تنجح هذه الحركات في ترجمة خطابها الإصلاحي إلى مشاريع حكم فعالة، مما أدى إلى اهتزاز شعبيتها، بل وانكماش قاعدة تأييدها، حتى داخل قواعدها التقليدية.

الإخفاقات لم تكن ناتجة فقط عن عوامل خارجية أو ضغوط أمنية، بل تعود أساسًا إلى غياب رؤية متكاملة لدى الإسلاميين حول شكل الدولة الحديثة. فمعظم أدبياتهم تفتقر إلى تصور واضح للديمقراطية، والفصل بين السلطات، وتداول السلطة، وحقوق الأقليات. ما زال كثير منهم ينظر إلى الدولة الوطنية كأداة مؤقتة في طريق إقامة "الخلافة الإسلامية"، لا كغاية في حد ذاتها. لذلك، لم تكن الديمقراطية بالنسبة لهم مبدأ راسخًا، بل وسيلة تكتيكية لتحقيق التمكين السياسي، تُقبل إذا خدمت أهدافهم، وتُرفض إذا عطّلت مشروعهم.

من أبرز الإشكالات البنيوية التي واجهت الإسلام السياسي هي مرجعيته المزدوجة: فهو يزعم تمثيل الشعب، لكنه في الحقيقة يستمد شرعيته من نصوص دينية يفسرها وفق منظوره الخاص. وبالتالي، حين تتعارض الإرادة الشعبية مع تأويله للشريعة، يُقدّم الشريعة (كما يفهمها) على خيار الشعب. هذا الموقف خلق تصادمًا دائمًا بينه وبين النظم الديمقراطية ومؤسسات الدولة الحديثة، وفضح هشاشة خطابه السياسي، الذي يتعامل مع الديمقراطية لا بوصفها نظامًا مؤسسيًا، بل كآلية للوصول إلى الحكم.

استخدم الإسلاميون شعار "تطبيق الشريعة" كرافعة جماهيرية أساسية، دون أن يقدموا تعريفًا دقيقًا لما تعنيه هذه الشريعة في سياق الدولة الحديثة. لم يطرحوا تصورات عملية حول كيفية التوفيق بين الشريعة والقانون المدني، أو بين القيم الدينية وحقوق الإنسان، أو بين المرجعية الإسلامية والتعدد الثقافي. هذا الغموض المقصود جعل الشريعة شعارًا فارغًا من المضامين الإجرائية، مما أدى إلى تآكل مصداقيتهم في أعين قطاعات واسعة من الشعب، خصوصًا حين تبيّن أن شعاراتهم لا تُترجم إلى سياسات واقعية أو حلول فعّالة.

في ضوء كل ما سبق، لم يكن غريبًا أن يتراجع حضور الإسلام السياسي بشكل ملحوظ، خاصة بعد أن خاض التجربة وظهر ضعفه أمام تعقيدات الحكم. لم تعد الحشود التي طالما صفّقت له في زمن المعارضة تجد في خطابه ما يلبي تطلعاتها في زمن الدولة. وباتت الحركات الإسلامية محاصَرة بين خطاب تقليدي لم يعد يقنع الجيل الجديد، ومؤسسات سياسية تُطالبها بالتكيف مع قواعد لم تعترف بها أصلًا. وهكذا، تحول مشروع "التمكين الإسلامي" من حلم سياسي إلى عبء ثقيل يتهرب كثيرون من تحمّله أو الدفاع عنه، حتى من داخل التيار نفسه.

هل ما زال حلم الخلافة يملك جاذبية؟

فكرة الخلافة لم تندثر تمامًا من المخيال الإسلامي، لكنها تحوّلت من كونها مشروعًا سياسيًا متكاملًا إلى رمز عاطفي لفقدان العدالة والوحدة والعزة. عند قطاعات من المسلمين، خاصة أولئك الذين يعيشون في ظل الاستبداد أو الاحتلال أو التفكك الاجتماعي، تبدو الخلافة وكأنها الحلم الضائع الذي يمكن أن يعيد للإسلام مجده وكرامته. لكن هذا الحنين لا يرتكز على تصور واقعي أو عملي للدولة، بل على نوستالجيا مثالية لتاريخ متخيل، غالبًا ما يُبنى على سرديات تبسيطية بعيدة عن تعقيدات الواقع.

تجربة "داعش" شكّلت ذروة استغلال رمزية الخلافة، حيث أعلنت "الخلافة" في العام 2014 وجعلتها عنوانًا لجذب آلاف الشباب من مختلف الجنسيات. لم يكن الدافع الأساسي هو اقتناعهم ببرنامج اقتصادي أو اجتماعي، بل انجذابهم لفكرة "الخلاص الشامل" من واقع مهزوم إلى مشروع مقدّس. داعش لم تُقدّم دولة مؤسسات بل مسرحًا للعنف المقدّس، ومع ذلك وجدت أصداء في نفوس من تربّوا على خطاب الهوية المغلقة، أو الذين شعروا بالغربة والخذلان في أوطانهم أو مجتمعاتهم المضيفة.

رغم هذه اللحظات من الجذب، إلا أن حلم الخلافة فقد الكثير من بريقه في العقد الأخير، خاصة بعد انهيار دولة داعش، وكشف جرائمها، وتبيّن هشاشة نموذجها. الواقع السياسي والاجتماعي في الدول الإسلامية بات يُظهر ميلاً متزايدًا نحو المطالبة بإصلاح الدولة الوطنية بدلًا من هدمها. المواطنون يريدون دولة تحقق الأمان، والخدمات، والعدالة، وليس "خلافة" تحكم باسم الغيب، وتلغي التنوع، وتفرض تصورًا واحدًا للدين والسياسة والمجتمع.

مع مرور الوقت، تكرّس الوعي بالدولة الوطنية باعتبارها الكيان الواقعي الذي يعيش فيه الناس ويناضلون من داخله. الأجيال الجديدة وُلدت ونشأت ضمن حدود وطنية، تحت مظلة قوانين ودساتير، وتعلمت في مؤسسات رسمية، وتحمل هويات وطنية لا أممية. لذلك لم تعد ترى في الخلافة بديلًا حقيقيًا، بل خطابًا غرائبيًا يهدد الاستقرار أكثر مما يعد بمستقبل أفضل. الفكرة التي كانت يومًا مركزية في الوجدان الجمعي، أصبحت اليوم هامشية في وعي الغالبية.

الخلاصة أن حلم الخلافة لم يختفِ تمامًا، لكنه انحسر في هوامش المجتمع، وبات حبيس أدبيات بعض الجماعات المغلقة أو المتطرفة. لم يعد يُطرح كخيار سياسي جاد في أي ساحة انتخابية أو حراك مدني، بل يظهر غالبًا كأداة للتجنيد في البيئات الهشة نفسيًا أو اجتماعيًا. وبينما تنشغل المجتمعات بقضايا مثل الحوكمة، والتنمية، والحقوق، يزداد انفصال هذا الحلم عن الواقع، ويبدو – مع الوقت – كأنه أحد أعراض أزمة الإسلام السياسي أكثر مما هو حل لها.

هل يطوّر الإسلاميون ردًا جديدًا على عبد الرازق؟

بعد مرور قرن على صدور الإسلام وأصول الحكم، ما تزال التيارات الإسلامية تردّ على عبد الرازق بالأسلوب ذاته الذي استخدمه خصومه قبل مئة عام، دون تطوير يُذكر في الخطاب أو أدوات النقد. الردود المتداولة، سواء في الخطب أو الكتابات أو المحتوى الرقمي، لا تتجاوز عبارات عامة مثل "الإسلام دين ودولة"، أو "الخلافة ركن من أركان الدين"، وكأن وجود هذه الشعارات يغني عن تفكيك أطروحة عبد الرازق المعقّدة التي حاولت التمييز بين الوظيفة الروحية للدين ووظيفة الدولة كجهاز سياسي مدني.

الغريب أن أغلب الإسلاميين لا يدخلون في حوار جاد مع مضامين الكتاب، ولا يحللون السياق التاريخي والفكري الذي خرج منه. وكأن هناك تعمّدًا لتجاهله أو إزاحته من الذاكرة الجماعية، أو ربما عجزًا عن الاشتباك معه بمفاهيم معاصرة. فبينما تتراكم في الفكر العالمي أطروحات جديدة عن العلمانية، والسلطة، والدين، ما زال الخطاب الإسلاموي يعيد إنتاج أدبيات متقادمة تستند إلى إجماع فقهاء العصور الوسطى، دون مراجعة لأثر تحوّل الدولة الحديثة على هذه المفاهيم.

المؤثرون الجدد في صفوف الإسلاميين، خصوصًا على منصات التواصل الاجتماعي، يعيدون إنتاج خطاب سطحي حول الدولة والخلافة والدين، غالبًا دون أي اطلاع مباشر على عبد الرازق أو غيره من مفكري الإصلاح. لا تجد بينهم من يحاور الفكرة أو يناقشها، بل ينتشر خطاب شيطنة جاهز: "عبد الرازق علماني"، "هدّام للإسلام"، "مخدوع بالفكر الغربي"... وهي ردود تُبنى على صورة ذهنية مسبقة لا على قراءة معرفية حقيقية. بل إن اسم عبد الرازق ذاته يتحول أحيانًا إلى "لافتة خطر"، يكفي أن يُذكر ليُرفض دون تفكير.

حتى من قرأوا عبد الرازق بين الإسلاميين، نادرًا ما يقدمون قراءة نقدية ناضجة لأفكاره. معظمهم يقرأه إما بهدف تفنيده المسبق، أو لاستدعائه كخصم عقائدي. فلا توجد إلى اليوم محاولة جادة لإعادة النظر في مشروعه ضمن تطور الفكر الإسلامي، ولا لاستثمار أطروحته في بلورة رؤية إصلاحية وسطية تفصل بين مقاصد الدين النبيلة وأدوات الدولة المتغيرة. يرفضون طرحه باسم "ثوابت الدين"، في حين أن ما فعله عبد الرازق أساسًا هو تحرير الدين من الوقوع رهينة في يد السياسة.

السؤال المطروح اليوم: هل يمكن لتيارات إسلامية جديدة أو مجددة أن تطوّر ردًا مختلفًا على عبد الرازق؟ ليس من باب التكرار أو التكفير، بل من زاوية النقد المنهجي والمراجعة الفكرية؟ الإسلام السياسي يمر بأزمة حقيقية بعد فشل معظم تجاربه، وربما تكون العودة إلى عبد الرازق، لا لنقضه بل للحوار معه، خطوة في اتجاه تفكيك الموروث السلطوي، وإعادة تعريف العلاقة بين الدين والدولة في ضوء متغيرات العصر. فبدون ذلك، ستظل التيارات الإسلامية حبيسة دائرة دفاعية لا تنتج فكرًا بل تكرّر شعارات.

نحو قراءة جديدة للإسلام والدولة

المرحلة الراهنة لا تحتاج مجرد استدعاء نصوص عبد الرازق للدفاع عنها في وجه الإسلاميين، بل تتطلب تطويرًا لأفكاره بما يتناسب مع تعقيدات الدولة الحديثة والمجتمعات المعاصرة. عبد الرازق حرّر الدين من قبضة الدولة، لكن لم يكن أمامه آنذاك سوى الدولة السلطانية كنموذج سائد. أما اليوم، فنحن أمام أنظمة ديمقراطية ناشئة، ومجتمعات مدنية، وحقوق إنسان، وفصل للسلطات. وهذا يتطلب صياغة جديدة لعلاقة الإسلام بالدولة، تتجاوز مجرد "الفصل" إلى تصوّر دقيق لدور الدين في المجال العام دون أن يتحول إلى أداة للهيمنة أو التوظيف.

سؤال موقع الشريعة في دولة تتعدد فيها العقائد والأفكار هو من أصعب الأسئلة وأكثرها إلحاحًا. فالاكتفاء بعبارة "الشريعة مرجعية" لم يعد يُقنع أحدًا، لأنه لا يوضح كيف يمكن تطبيقها دون الإخلال بحقوق غير المسلمين، أو بحق المواطن في الاختلاف والاعتراض. إن ما تحتاجه المجتمعات اليوم هو قراءة مدنية للشريعة، تُعيد تأويل المقاصد الكبرى (كالعدل، والرحمة، والحرية) بما ينسجم مع مبادئ الدولة الديمقراطية، لا أن تُفرض الشريعة كنصوص جامدة تُطبّق بالقسر باسم الدين.

في السياقات التي تسير نحو الديمقراطية، تُطرح إشكالية دور المؤسسة الدينية: هل تظل ناطقًا باسم الدولة؟ أم تتحول إلى هيئة مستقلة تعنى بالتوجيه الروحي والأخلاقي دون التدخل في السياسة؟ إعادة تعريف وظيفة المؤسسة الدينية أمر ضروري، لتخرج من دورها التقليدي كـ"ذراع شرعي" للسلطة، وتصبح طرفًا في الحقل العام يخاطب الضمير لا يحكم القوانين. وهذا يتطلب إصلاحًا داخليًا، يفصل بين المرجعية الأخلاقية للدين ودور الدولة في التشريع والسياسة.

أحد أكبر التحديات التي تواجه الإسلام اليوم هو توظيفه من قبل السلطات الاستبدادية من جهة، والجماعات الحركية من جهة أخرى. وكلاهما يستخدم الدين لتبرير الهيمنة، وقمع الخصوم، وإضفاء قداسة على خيارات سياسية. الحاجة اليوم هي لتحرير الدين من هذا التوظيف السلطوي والحركي، واستعادته كقوة أخلاقية فردية، تدفع الإنسان للخير، وتدعوه للمشاركة في الحياة العامة من منطلق قيمي لا أيديولوجي. وهذا هو جوهر ما كان عبد الرازق يسعى إليه: دين بلا سيف، وإيمان بلا سلطة.

ربما كانت مساهمة عبد الرازق الأهم أنه طرح سؤال "ما هو الإسلام؟" لا كإجابة جاهزة، بل كأفق مفتوح للنقاش. لقد كسر احتكار الجماعات للحقيقة الدينية، وفتح الباب أمام التعدد في الفهم والتأويل. واليوم، بعد قرن من أطروحته، نحن في حاجة ماسة إلى استعادة هذا النهج النقدي، الذي يرى الدين مساحة اجتهاد، لا مشروع هيمنة. فالمعركة ليست بين إسلاميين ولا علمانيين، بل بين من يحتكرون الدين كوصية حزبية، ومن يحررونه ليكون ملكًا للمجتمع بأسره، يعيش في ضميره لا في دستوره.

خاتمة: قرن من التيه، فمتى المراجعة؟

بعد قرن على عبد الرازق، يبدو الإسلام السياسي في مأزق وجودي: فشل في الحكم، خسر شرعية الشارع، وانكشفت محدودية خطابه. أما الدولة الوطنية، فرغم بقائها، تعاني من التصدع والعجز وفقدان المعنى. وفي هذا الفراغ، لا بد من تجديد فكري حقيقي، يُنهي الصراع الزائف بين "الحكم بالشريعة" و"العلمانية"، ويبحث عن صيغة توازن بين الإيمان والحرية، بين الخصوصية الدينية والمواطنة الجامعة.

وربما يكون أول الطريق هو العودة الجادة لعبد الرازق، لا بوصفه مجرد صاحب رأي، بل كبداية تأسيسية لمشروع فكري يحتاجه المسلمون أكثر من أي وقت مضى.